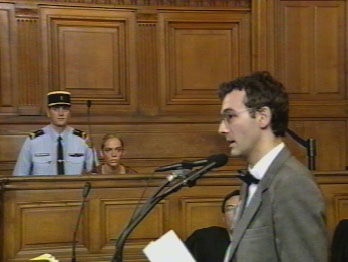

Le greffier.

« Monsieur Gilles Guglielmi, professeur à l'université de Nanterre. »

Le président.

« Je vais vous demander, monsieur, de nous donner votre nom, votre prénom, votre âge et votre profession.

-- Guglielmi, Gilles, 36 ans, professeur de droit public à l'université de Nanterre.

-- Guglielmi, Gilles, 36 ans, professeur de droit public à l'université de Nanterre.

-- La ville dans laquelle vous exercez votre profession ?

-- Nanterre.

-- Est-ce que vous connaissiez l'accusée Internet avant les faits qui lui sont reprochés ?

-- Pas particulièrement.

-- Vous n'êtes pas parents, vous n'êtes pas alliés, elle n'est pas à votre service, vous n'êtes pas au sien. Vous allez jurer de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et vous dites : je le jure.

-- Je le jure !

-- La cour entend votre témoignage et voudrait que vous puissiez l'éclairer sur la prévention criminelle dont est objet Internet. Pouvez-vous nous dire, en tant qu'universitaire, quelle est votre analyse sur les rapports qu'entretient Internet avec les libertés publiques ? »

Gilles Guglielmi.

« Monsieur le président, messieurs les jurés… Les rapports entre Internet et les libertés publiques, normalement, ne devraient donner lieu à aucune interrogation puisque, comme tout instrument de communication, Internet devrait favoriser l'exercice des libertés et notamment de la liberté d'expression.

Or, à y bien regarder, ce n'est pas tout à fait le cas. En particulier, on peut reprocher à Internet deux choses. La première c'est de mégoter avec la liberté que l'on a de ne pas utiliser Internet…

Et la seconde, c'est tout simplement que trop de liberté peut tuer la liberté. Je vais développer les deux aspects -- brièvement.

Trop de liberté peut tuer la liberté. Évidemment, Internet permet de faire un certain nombre de choses : consulter, s'informer. C'est certain. Néanmoins, cette liberté de faire est menacée par elle-même. Elle est menacée de plusieurs façons.

La première façon, c'est tout simplement que la liberté entre personnes privées n'est possible que si elle est garantie par des personnes publiques, par des institutions publiques. Et, malheureusement, la structure actuelle de l'Internet -- et j'en parle en tant qu'utilisateur universitaire -- ne permet pas de garantir par des institutions publiques et par des normes l'utilisation que l'on peut en faire quant à la liberté d'expression.

Un exemple simple : l'État garanti, en général par un certain nombre de lois, qu'il n'y ait pas d'abus à la liberté d'expression, que personne ne puisse en être victime et que, en cas d'abus, l'État viendra aider par la répression de ces abus. Dans l'Internet, il n'y a aucun moyen d'organiser, en l'état actuel des choses, une telle protection.

De même, l'État garanti par un certain nombre de lois que tout monde pourra s'exprimer sans que qui que ce soit s'attribue un monopole. Il existe en France une loi sur la presse, par exemple, qui interdit à des groupes de presse de prendre des positions dominantes dans l'ensemble des moyens de communication. Ce n'est pas le cas pour l'Internet où rien ne garantit que, par des moyens divers, on n'aboutira pas à un certain monopole de l'information.

La défense me répondra sans doute que cette régulation pourrait être le fait des acteurs privés eux-mêmes. Mais c'est une vue de l'esprit car si cette régulation se fait par l'argent et par les rapports de domination économique, les individus, s'ils sont isolés, seront broyés. Les avocats seront sans doute les premiers bénéficiaires du contentieux qui pourrait en naître mais cela signifie que de toute manière, c'est vers une institution publique que l'on se tournera : l'État et, en particulier, la justice. On fera partager le coût de cette régulation à tous les contribuables et non pas seulement aux utilisateurs d'Internet.

Deuxième élément qui nous montre aussi que trop de liberté peut tuer la liberté : la liberté n'est possible que si elle n'est pas dissuadée de s'exercer par la crainte de payer un prix excessif. Il y a deux types de prix que l'on peut être amené à payer par l'intermédiaire d'Internet.

Il y a évidemment le prix au sens financier. Je suis assez frappé -- là aussi, en tant qu'utilisateur de données publiques -- de savoir qu'en ce moment même, il existe des projets tendant à faire payer, à faire tarifer, sur Internet un certain nombre de textes ou de données publiques qui normalement devraient être à la disposition de tout citoyen français. Nul n'est censé ignorer la loi dit-on ! Certes, mais à la condition première que la loi soit accessible à tous et qu'aucun frein, en particulier financier, n'empêche chacun de se renseigner et de disposer d'une liberté d'information totale sur ce plan !

Il y a un autre prix à payer, qui est beaucoup plus difficilement appréciable financièrement. C'est celui qui consiste, en voulant s'informer -- en voulant utiliser Internet -- à donner sur soi-même un certain nombre d'informations.

On a cité toutes à l'heure, dans l'acte d'accusation, les cookies. Effectivement, c'est un curieux système que celui qui vous autorise à utiliser votre liberté d'information en échange de la fourniture par vous-même -- et parfois à votre insu -- d'informations qui définissent votre profil, qui sont indirectement nominatives et qui devraient donner lieu à un certain nombre de déclarations, dont l'expert nous donnera peut-être le détail ultérieurement.

En l'état actuel de l'Internet, nous ne sommes pas toujours informés de l'existence de ces cookies. Leur contenu est parfois codé et difficile à obtenir. On ne sait pas toujours comment les refuser. Si on les refuse, on a beaucoup de difficultés à, tout simplement, utiliser l'instrument.

Je serais curieux de savoir combien de mes collègues universitaires qui étudient les mouvements de droit extrême, accepteraient que leur profil de préférences soit communiqué aux parties qu'ils étudient par la voie de l'Internet.

La liberté, c'est aussi -- et c'est le deuxième reproche principal que l'on peut faire à Internet -- la liberté de ne pas faire, de ne pas être obligé à faire ce que l'on ne souhaite pas. Et là, bien des questions se posent à ce titre !

D'abord, la liberté de ne pas se connecter, la liberté de ne pas être connecté malgré soi, la liberté -- en fait -- de vivre sans Internet.

Jamais l'État ni aucune pression sociale n'a poussé, en France, les individus à adhérer à un système de communication véritablement interactif. Il y a eu, bien sûr, des obligations indirectes d'adhésion à d'autres systèmes de communication. Mais aussi interactif que l'Internet, qui comporte autant de possibilités et de puissance technique, il n'y a pas d'exemple. Or, voilà qu'un Premier ministre nous déclare que le Minitel des services publics sera basculé sur Internet ! Voilà un ministre de l'éducation qui nous indique que les maternelles seront équipées en Internet !

Je passe sur les formidables inégalités d'accès que cela signifie car cela veut dire, bien sûr, que chacun devrait être en mesure de se fournir l'instrument nécessaire à cette communication, mais cela pose d'autres questions.

Notamment : sait-on dans le milieu universitaire que l'on ne peut pas, quand on est bachelier, s'inscrire à l'université sans passer par un système télématique ? C'est un système par Minitel, un système qui s'appelle Ravel dans la région parisienne. On ne peut pas s'inscrire à l'université sans passer par-là. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement que la contrainte, ici la perte de liberté, est dans la procédure que l'on est obligé de suivre : cette procédure définit des cadres qui ne seraient pas ceux que l'étudiant ou l'apprenti étudiant adopterait pour être candidat dans une université. Ces cadres sont ceux qui sont fournis par la machine.

Or, là encore, le Minitel n'est pas un instrument véritablement interactif. Qu'en sera-t-il, lorsqu'on utilisera pour des procédures d'inscription officielles et publiques un système de ce type-là qui permet les clôtures d'inscription à tout moment et qui permet éventuellement les échanges de dernière minute ?

Est-ce que, par exemple, les vœux des étudiants pourraient vraiment être satisfaits ? C'est une question qui se pose et, malheureusement, la réponse qu'en tant que praticien je pourrais donner ne serait pas très favorable à Internet.

Enfin, Internet menace la liberté de ne pas adhérer à un groupement. Je dis volontairement à un groupement car il n'y a pas forcément de personnalité morale à mettre derrière. Il faut que vous sachiez qu'en France, il n'y a pas d'obligation d'adhérer à un syndicat ou à un parti politique. Nul ne peut être forcé d'adhérer à quelque structure que ce soit et même à une association non déclarée.

Or, dans le milieu universitaire, Internet est un réseau de chercheurs. Certaines communications -- qui autrefois étaient diffusées par voie écrite, par voie de publication -- sont dorénavant réservées à la diffusion par Internet ou bien la publication est tellement différée que celui qui peut les lire sur l'Internet dispose d'un véritable monopole de l'information pendant six mois et commet -- pourrait-on dire dans certains cas -- un délit d'initié !

Peut-on admettre, dans ce cas là, de telles diffusions lorsque

l'on sait que pour répondre à des articles diffusés de cette manière, il faut s'inscrire à des groupes, à des listes de distribution ? Ces inscriptions sont en fait des adhésions personnelles à des groupes que l'on ne souhaite pas

forcément fréquenter durablement, mais que l'on est obligé de fréquenter parce qu'on n'a pas d'autre moyen de se tenir au courant.

Peut-on admettre, dans ce cas là, de telles diffusions lorsque

l'on sait que pour répondre à des articles diffusés de cette manière, il faut s'inscrire à des groupes, à des listes de distribution ? Ces inscriptions sont en fait des adhésions personnelles à des groupes que l'on ne souhaite pas

forcément fréquenter durablement, mais que l'on est obligé de fréquenter parce qu'on n'a pas d'autre moyen de se tenir au courant.

Deux conséquences sur la liberté du chercheur : s'il veut répondre, il doit s'inscrire ; s'il est admis, le centre de recherche pourra se prévaloir de son adhésion et de son nom alors que le chercheur finalement n'adhère pas forcément à l'ensemble des travaux du centre en question.

Cela fait tout de même beaucoup pour l'accusée. Il faudrait y ajouter la pratique du spam qui n'est pas tellement une atteinte à une liberté publique dans le sens large du terme… »

Le président.

« Expliquez ce qu'est le spam. »

Gilles Guglielmi.

« C'est l'expédition et la réception de courrier électronique non désiré. C'est une atteinte à un droit fondamental : le respect de la vie privée.

La réception par voie postale -- vous le savez -- de courrier non désiré et qui serait ouvertement gênant pour la conscience ou pour la réputation, est poursuivie dans le code pénal. Cela n'est pas le cas tout à fait pour Internet, mais le risque est grand et -- si ce n'est pas une atteinte aux libertés -- c'est au moins une atteinte à la vie privée et je pense, là encore, qu'on doit tenir rigueur à Internet de tout cela.

En réalité, et pour conclure, je crois franchement que la perte de liberté n'est peut-être pas là où on le pense. Elle n'est pas forcément dans les questions les plus techniques. Elle est surtout dans le fait que l'organisation d'Internet accrédite indirectement l'idée, chez tous les internautes, que l'individu est seul face à une structure de marché. La question essentielle qui se pose donc, en termes de libertés publiques, est de savoir comment la loi peut ou doit encadrer le marché. »

Le président.

« La cour vous remercie, monsieur l'expert.

Je vais vous demander de rester dans la salle, là sur le banc. Nous allons vous poser des questions, mais après l'audition de l'autre témoin de l'accusation. »

© 1998-2001 denoue.org